我們以前都在義務教育的數學課堂裡,學過了「四象限」這樣子的概念。

首先,老師會先在黑板上畫出一條水平的線,稱之為 X 軸,再畫另一條垂直的線與其相交,並稱之為 Y 軸。兩條直線把黑板分成了四個區塊。

右上角的那個區塊叫做「第一象限」,在這裡面所有 X 和 Y 的值都是正的。

接著我們把視線移到第一象限左邊的那個區域,就看到了「第二象限」,裡面的所有 X 值都是負的,但 Y 值卻跟第一象限一樣都是正的。

第二象限的正下方,叫做「第三象限」,在裡面不論 X 和 Y 的值通通都是負的。

而第三象限的右邊是最後一個區域:「第四象限」,裡面所有 X 值都為正,而 Y 值均為負。

這個概念非常好理解也好操作。就技術性上而言不過就是畫個兩條線,這誰都會。

然而,隨著年齡漸長、涉獵愈多之後,我發現到這種「簡單用兩條線劃分出四個象限」的概念,其實也沒那麼簡單。因為它不只是運用在數學課上,這樣的精神也廣泛地體現在許多其他領域,甚至指導了我們的日常生活。

在我看來,線不僅僅是單純的一條線,它其實承載著古希臘邏輯學中的一項基本定律:「排中律」。

排中律的意思相當清晰而且容易理解,那就是:「兩種相互矛盾的概念,在一種事物上必定只存在其中之一,不可能兩者共存。」

這種基礎的邏輯規律告訴我們,一個事物要嘛就是某個屬性、要嘛就不是,沒有什麼中間的模糊地帶。是與不是、存在與不存在之間有著明確而具體的界線。

像是那個數學課的例子,黑板上絕對不會有任何一個座標、它的 X 值同時是正的又是負的。

雖說我們都明白世界其實非常複雜,許多事情並不是那麼非黑即白,而是存在著有如光譜般模擬兩可的空間,但也不得不承認,有些事情或是性質本身真的是二元對立的極端存在。

從古至今所流傳下來的太極圖,它所給我們的啟示,就是古人老早就在世間萬物之中發現到了這樣的現象,才會發展出「陰陽兩極」這樣的哲學思想,來指導現世的我們。

然而,不只是太極所代表的「陰」與「陽」,世界上還存在著許多維度本身具有二元對立的性質。例如說「生」與「死」、「真」與「假」、「善」與「惡」、「正」與「負」等,那些互斥而對立的性質一直都存在於世界上,彼此占據著一個領域。

如果我們把黑板、或是一張白紙想像成是一整個世界,我們每在上面畫一條線,都可以把它想像成是「劃分出一個疆界,把兩種截然不同性質的領域分開」。

每一條線,各代表一種標準或維度。線的兩邊,劃分出彼此對立的屬性。畫出了兩條垂直相交的線,就成為了四個不同的領域,

每個領域都有著兩種維度,並且各具有著其中一種獨特的性質,讓它不會與其他的領域相同或重覆。

此時,線就不再只是線,它們畫出的是:當人類同時用兩種不同維度或角度來所衡量事物之時,所能想到最精簡的視覺化呈現方式。

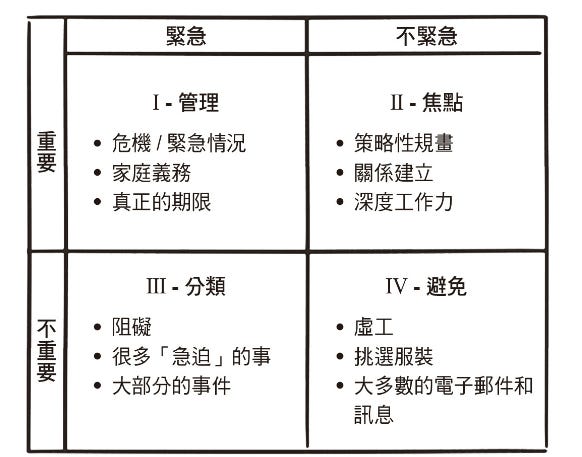

提到時間管理這門顯學,所有人一定會提到這個決策工具:艾森豪決策矩陣(Eisenhower Decision Matrix)。

據說那是依據美國前總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)的精神而建立,而知名的成功學大師史蒂芬.柯維(Stephen Covey)在其經典著作《與成功有約:高效能人士的七個習慣》裡將之模型化,因此發揚光大。

艾森豪決策矩陣這個思考框架非常淺顯易懂,一樣也是使用兩條線,來代表兩種衡量事物的不同維度。

其中一條線代表著「重要性」,把每一件會進入到我們工作序列裡的任務,單純區分為「重要」或「不重要」。

另一條線代表著「緊急程度」,把每個任務歸類為「緊急」或「不緊急」。

這兩條線垂直相交而所形成四個象限。在這個思考框架下,每個任務必定會落在其中一個象限,並且各自有著不同的處理方針:

「重要而緊急」:是燃眉之急的問題或突發事件,若不立即解決會造成難以捥回的損失。需集中所有資源和精力,排在第一優先順位處理。

「重要但不緊急」:通常是對個人而言長期的目標和計劃,至關重要,但並不需要立即行動。當處理完所有被歸類為「緊急」的事情之後,必須集中時間和精神優先進行這個象限裡的任務。

「不重要但緊急」:通常就是這類的任務最會讓我們煩燥。如果能夠委外處理就委外,真的不行才親自咬緊牙關優先處理。

「不重要且不緊急」:能不做就不做。

這個思考框架在使用上的困難之處,不在於理解它的概念本身,而在於「如何把任務歸類於哪個象限」這一點。

例如說,對於一個工作者而言到底什麼叫做「重要的事情」?如果用「公司」和「個人生涯」兩種不同角度來看待同一件任務的話,往往會得到兩種不同的答案……

也許只能說,時間管理是一個乍看簡單、實則複雜的哲學問題,它會牽扯到的是每個人不同的狀況與需求。艾森豪決策矩陣提供了一個初步的框架來幫助我們理清現實,而不是一個放諸四海皆準的完美方案。真正的時間管理決策,是相當個人化的事情。

在心理學裡有一個名為「周哈里窗」(Johari Window)的模型,是由兩位美國心理學家於 1955 年所共同提出,並綜合兩人名字的一部分而為之命名。這個模型目的在於幫助人們來釐清所謂「自我」這個概念。

這個模型一樣是運用簡單的兩條線,一條線分出了「自己」與「他人」、另一條線劃分出了「知道」和「不知道」,因而把「關於我」這個大哉問劃分出以下的四個象限,:

我自己知道、而別人也知道的部分,就是所謂的「共識區」。通常這個象限所佔的比例愈大,人際關係就愈好。

我自己不知道、而別人知道的部分,則為「盲點區」。通常就是這個區塊裡的自我,最會讓人喪失安全感。

我自己知道,而別人不知道的部分,則為「隱藏的我」。通常為了因應社交情境之需要,人們會營造出來必要的對外形象,刻意隱藏這部分的自我、不會輕易顯露出來。

自己和別人都不知道、但是存在的部分,就是「未知區」。通常也就是「潛意識」。

透過這個模型,人們會更有著一個看得見的基礎,來幫助自己探索內心,並推測他人對自己的認知,以進一步建立更為良好的人際關係。

這種兩條線劃分四象限的思考框架,在人類的集體智慧和著作之中還有著更多的應用。而這個方法本身更是值得讓我們借鏡,用一條線代表一個相互矛盾或對立的屬性,來建立專屬於自己的思考框架。

當然,這樣子的思考方式存在著一些可預期的缺點,例如說容易過分地簡化問題,畢竟最多只使用了兩種標準或維度來衡量事物;又或者容易流於武斷、粗暴地把事情看成非黑即白,沒有考慮到整體的複雜性。

(像是艾森豪決策矩陣裡所說的「重要」和「緊急度」,明顯地沒有考慮「權重」的問題。實際一般人在工作或是生活裡,就算是同樣被歸為重要的事情,彼此也有優先順序之分。若以滿分十分來衡量專案的重要程度,有些是九分、也有些是七分,但他們都很「重要」……)

但真要說,這個世界確實很複雜,並不是人們的理性與智慧可以無法完全理解的。任何人類所創造的思考框架,不管它多麼龐大和複雜,也都只是把這個世界掐頭去尾地削去掉了一大部分,並且以人類可以理解的方式,來呈現在人們的眼前而已。

至少,對我們一般人而言,簡單地用兩條線,來幫助我們在考慮到最少的必要資訊之下,試著將眼前的問題分門別類、並且思考之間的相互關係,這已經是相當高效而實在的方式。

我認為,這也是深度思考能力的第一步。

非常深入的分享和思考。希望可以看到更多应用场景;还有想请教下,四象限框架的过于简单,那有什么框架可以更全面应对真实世界的复杂性?